L'ILLUSTRATION,

JOURNAL UNIVERSEL,

|

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |

N° 67. Vol. III. |

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |

SOMMAIRE.

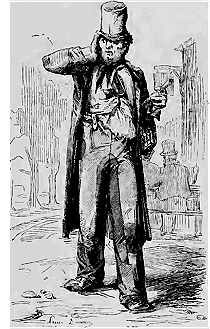

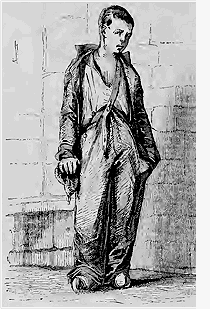

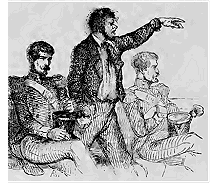

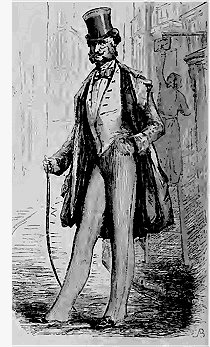

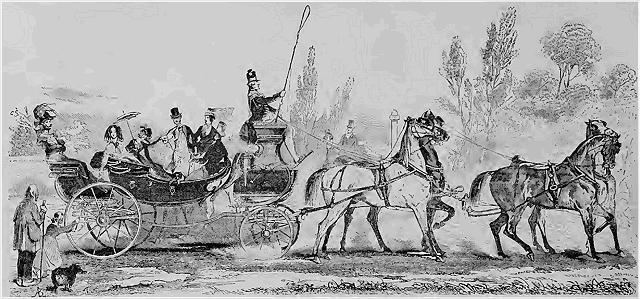

Histoire de la Semaine. Portrait de S. M. Nicolas 1er, empereur Russie.--Théâtres. Théâtre-Français: Le Mari à la campagne; Variétés; le Chevalier de Grignon.--Courrier de Paris, Mademoiselle Tagliani dans la Sylphide.--Exposition des produits de l'Industrie. (6e article). Éclairage; Produits divers. Congélateur, glacière des familles; Fragment d'un Lustre à Gaz par M. Lacarrière; Cadre et Bas-Relief en chanvre imperméable, par M. Marcuzi de Aguirre; Garniture de cheminée en bronze doré, par M. Rodel; Lampes par MM. Joanne et Dehennault.--Académie des Sciences. Compte rendu. Sciences médicales. (Suite et fin.)--La Fête-Dieu à Aix et le roi René d'Anjou. Dix-huit Gravures.--Le Dernier des Commis Voyageurs, roman par M. XXX. (Suite et fin.)--La police correctionnelle de Paris. Un vagabond; Costume du jeune détenu; un Ban rompu; le faux Baron; le faux Paralytique; Vol à l'Américaine; Vol ou Bonjour; Vol à la Tire.--Bulletin bibliographique.--Modes. Voiture nouvelle. Calèche à grandes guides--Caricature par M. Lacoste. Décidément, je ne suis pas dans une belle position.--Rébus.

Histoire de la Semaine.

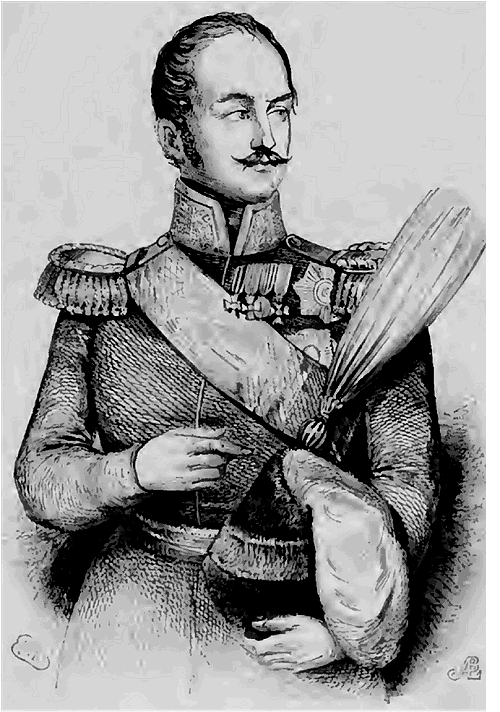

L'empereur Nicolas a subitement quitté sa capitale le 21 mai. Avant que Saint-Pétersbourg eût trouve l'explication de ce brusque départ et eût connu le but véritable de ce voyage, avant même que nous pussions en être directement informés à Paris, nous apprenions par les journaux de la Hollande que le czar avait traversé Berlin et La Haye, et s'était embarqué le 31 pour l'Angleterre. Le baron de Brunow est allé recevoir son souverain à son débarquement à Woolwich. De grands préparatifs ont été improvisés à Buckingham-Palace et à Windsor pour une réception dont les feuilles anglaises célèbrent d'avance la magnificence et la splendeur. Le roi de Saxe avait précédé à Londres l'empereur de Russie. Il semblerait que Sa Majesté saxonne ignorât qu'elle dût se rencontrer avec ce monarque, car un bal au profit des réfugiés polonais ayant été organisé à Londres et fixé depuis un certain temps au 30 juin, le roi de Saxe, auquel une grande fête devait être donnée ce même jour par le comte de Wilton, s'est prêté à ce qu'elle fut remise pour ne nuire en rien à la souscription des réfugiés. Quand l'arrivée du czar a été annoncée, les dames patronnesses se sont réunies pour délibérer sur l'ajournement du bal polonais à une époque ultérieure; mais il a été décidé qu'il aurait lieu néanmoins le 10 juin, et que la cour et la ville pourraient ainsi en même temps, et au besoin chacune de leur côté, fêter le vainqueur et sympathiser avec les vaincus. Du reste, la visite de l'empereur Nicolas n'occupe pas seulement la fashion et les curieux de Londres. Les diplomates trouvent à ce fait toutes les proportions d'un événement. Sans doute d'autres têtes couronnées se sont mises en route dans ce même mois de mai; mais le roi des Belges, le roi de Saxe, le roi de Bavière, ont le privilège de pouvoir quitter leurs sujets et leurs États sans que l'Europe s'en émeuve beaucoup. Les démarchés de l'empereur de Russie donnent plus à penser, et les chancelleries, parodiant le mot de Vestris, se disent: «Que de choses dans une visite!»

Nicolas 1er, empereur de Russie.

Si celle-ci est de nature à faire songer nos gouvernants, elle ne doit pas du moins détourner notre attention de ce qui s'est passé chez nous cette semaine. Notre dernier bulletin a laissé M. le ministre des affaires étrangères occupant vendredi dernier la tribune de la chambre des députés, et cherchant à détruire l'effet que M. Thiers avait produit dans la séance précédente. M. Guizot a été éloquent et habile. Il s'est attaché à prouver que la conduite qu'il a tenue lui était toute tracée, lui était imposée par le traité avec Rosas, signé par l'ordre du président du cabinet du 1er mars. Les termes, en effet, un peu ambigus de l'article 4 de ce traité, commentés d'une certaine façon, pouvaient se prêter à faire croire qu'en l'écrivant on n'avait rien voulu dire, et que l'indépendance de la république de l'Uruguay, quoique stipulée, était laissée à la merci d'une guerre qu'il était loisible au président de Buenos-Ayres, non pas même de reprendre plus tard, mais de continuer immédiatement. M. Thiers est remonté à la tribune; et, muni de documents officiels, armé notamment du procès-verbal de conférences dressé par le signataire du traité, M. l'amiral Mackau, aujourd'hui ministre de la marine, il a déterminé le véritable sens de cet article 4, et prouvé toute la portée qu'il avait. Il a montré qu'alors qu'on faisait entendre la menace au président Rosas, et qu'on l'amenait à une satisfaction, la France n'avait à faire valoir contre Buenos-Ayres que pour deux millions de réclamations; que, depuis cette époque, et au mépris du traité, le chiffre de celles que nous aurions exercer se monte à dix millions. Nos intérêts et notre dignité nous font donc, à ses yeux, une loi de mettre un terme aux exactions de Rosas, comme l'humanité nous impose le devoir d'entendre la voix de nos compatriotes de Montévidéo. M. Thiers avait été rarement plus pathétique en même temps que plus énergique. Nous dirions qu'il a entraîné la Chambre entière, s'il n'avait rencontré quelques interrupteurs, dont les contradictions lui ont fourni plusieurs beaux mouvements d'éloquence. Il a vu et il a dit que le sentiment manifeste de la Chambre devait le rassurer et lui suffire; que le ministère ne s'y méprendrait pas; qu'il comprendrait dans cette occasion, comme dans celle du droit de visite, qu'il y avait un parti meilleur à prendre que celui qu'il avait précédemment adopté. M. Guizot a cru ne pas devoir contredire ces paroles; il s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer les personnes, les propriétés et les droits des Français établis à Montévidéo. Nous ne saurions donc croire à la nouvelle que le Times donnait pendant que cet engagement se prenait à notre tribune; «L'amiral français Lainé est arrivé, dit cette feuille, le 25 février, à Montévidéo. On annonçait que ses instructions étaient d'insister sur le désarmement des Français.»

La discussion des crédits supplémentaires, à laquelle cette mémorable lutte oratoire avait servi d'ouverture, a ensuite paisiblement et solitairement suivi son cours. Après des émotions aussi vives, une attention aussi soutenue, les chiffres amènent promptement la fatigue, et on les vote par ennui et pour en finir. Cependant un débat et une lutte se sont engagés à l'occasion d'une somme demandée par le ministre des finances pour être employée par lui en subventions et indemnités aux maîtres de postes dont l'établissement des chemins de fer a pu rendre la position difficile. On a fait observer d'un côté que l'État, après s'être imposé d'aussi grands sacrifices que ceux que met à sa charge la loi de 1812, et après avoir établi le réseau de fer, doit se regarder comme dispensé d'en consentir de nouveaux pour le maintien des relais de poste; que les voies nouvelles de communication seraient présumées bien insuffisantes et deviendraient doublement ruineuses, si l'on se croyait forcé d'entretenir toujours, comme en cas, des relais de poste à côté d'elles, et de le faire aux dépens de l'État; que les conseils municipaux des villes qui avaient adopté l'éclairage au gaz n'avaient pas cru devoir pousser la précaution jusqu'à continuer à entretenir les réverbères. D'autres opposants à la mesure ont fait observer que le gouvernement devait, s'il entrait dans un pareil système, le mettre franchement aux voix et demander, sauf à se la voir refuser, la somme nécessaire pour l'entretien de tous les relais; mais que s'engager et engager la Chambre dans une dépense insignifiante d'abord et volée à titre de secours individuels, c'était ou trancher la question sans la mettre en délibération, ou, si l'on n'avait pas d'arrière-pensée, prendre une mesure évidemment insuffisante et qui ne donnerait lieu qu'à des actes de favoritisme impropres à assurer le bien du service. L'allocation a été rejetée malgré l'insistance de M. le ministre des finances.--La discussion s'est ouverte ensuite sur les crédits demandés pour l'Algérie. La solidité qu'a prise depuis deux ans notre établissement en Afrique a ramené au maintien de l'occupation beaucoup de députés qui jusque-là s'y étaient montrés opposés; aussi la commission proposait-elle sans conteste l'adoption de toutes les demandes. Elle s'était bornée à proposer une seule réduction de 10,000 f. sur les travaux du génie; c'était une sorte de critique du parti que le gouverneur général avait adopté de faire établir cinq postes fortifiés sur la limite qui sépare le Tell du Sahara algérien. Cette extension de notre domination, cette occupation de l'intégralité de la régence, avait effrayé quelques esprits. Mais la considération que c'est là la terre nourrice de toute cette partie de l'Afrique, que c'est là que les tribus du sud sont forcées, pour vivre, de venir chercher leurs céréales, et que, par conséquent, le dominateur du Tell est maître du Sahara algérien, en a touché beaucoup d'autres. Toutefois il a été évident que la guerre pour la guerre n'était, dans la Chambre, approuvée par personne, et que l'expédition faite récemment, sans aucune bonne raison, contre les Kabyles, était désapprouvée par la majorité et compromettait seule le maintien des cinq postes mis en cause, bien qu'il n'y eût nulle connexité entre les deux questions. Cette disposition a été plus manifeste encore quand M. le ministre de la guerre, qui croyait par là déterminer la Chambre à ne pas compter, est venu lui annoncer que nous étions menacés d'une prise d'armes par les tribus fanatiques du Maroc, voisines de nos frontières. On n'a vu là que des hostilités maladroitement provoquées, et l'on craint d'encourager par un vote des expéditions et des provocations nouvelles. Ainsi s'est trouvée confirmée, par M. le président du conseil lui-même, le bruit qui circulait depuis plusieurs jours que l'empereur du Maroc avait prêché contre nous la guerre sainte. Abd-el-Kader a soulevé, sur le territoire de l'empire, des tribus assez indépendantes. Ce mouvement a intimidé l'empereur, qui a cru devoir s'y associer et se mettre à sa tête. Une partie de notre escadre d'évolution, qui se trouvait aux îles d'Hyères, a reçu l'ordre de se rendre en vue des côtes du Maroc. Cette démonstration plaira fort à l'Espagne qui a à tirer vengeance de la mort de son consul; elle sourit moins, dit-on, à l'Angleterre, qui craint toujours de voir, par suite d'une conquête, s'élever sur la côte d'Afrique un pendant à Gibraltar, et qui a ordonné à son ambassadeur d'échanger à ce sujet, une note avec notre ministre des affaires étrangères.--Une autre bien triste nouvelle nous est également, parvenue. La citadelle de Biskara a été surprise par le kalifah d'Abd-el-Kader. Voici les détails de ce crue! événement. Pendant notre séjour à Biskara, il avait été décidé que le bataillon turc garderait provisoirement cette nouvelle conquête: le commandant Thomas avait été chargé, d'y organiser une troupe de 300 indigènes. Il termina cette affaire en un mois, et repartit avec son bataillon. Biskara avait alors une garnison ainsi composée: un lieutenant du bataillon turc, M. Petigaud, commandant supérieur; un sous-lieutenant, M. Crochard; un chirurgien sous-aide-major, M. Arcelin; le sergent-major Pelisse, le fourrier Fischer, un brigadier d'artillerie et deux artilleurs; enfin, deux soldats d'administration. Avec ces dix Français se trouvait une jeune fille de dix-neuf ans, Marianne Morati, dont le père est sergent au 2e de ligne. Le nombre des soldats indigènes était d'environ 300, dont une quarantaine seulement appartenaient au bataillon turc des tirailleurs de Constantine, et étaient d'anciens soldats. Les autres étaient des hommes recrutés dans le pays même, et la plupart, d'entre eux avaient déserté le bataillon régulier du kalifah d'Abd-el-Kader, après la journée de Mehounech; quelques autres étaient des gens de Sidi-Okbah. Le kalifah d'Abd-el-Kader, dans la famille duquel la charge de cheik de Sidi-Okbah est héréditaire, noua sans peine des intrigues avec des hommes qui lui avaient longtemps obéi et dont plusieurs lui étaient particulièrement attachés. Une nuit que les principaux postes de la Casbah étaient occupés par ses adhérents, il se présenta avec un petit nombre d'hommes (c'était dans la nuit du 12 au 13, à deux heures du matin), et il fut introduit aussitôt, ainsi que cela avait été arrangé depuis plusieurs jours. Le premier acte des traîtres fut de se porter sur les officiers français; tous trois furent assassinés au milieu du sommeil. Le sergent-major Pelisse, grâce au tumulte qui alors eut lieu, parvint à s'échapper. Les trois artilleurs furent épargnés, de même que la jeune Marianne Morati. Les autres Français et quelques indigènes restés fidèles et qui se défendirent, succombèrent dans une lutte trop inégale. On a su qu'après cette boucherie, la jeune fille avait, à force de larmes et de prières, obtenu de faire enterrer les trois officiers. Elle-même les entoura du linceul, et les artilleurs creusèrent les fosses. Le sergent-major Polisse s'était sauvé à Tonalgha, peuplade dévouée au cheik El-Arab, où il demeura en sûreté. De là, il fit savoir l'affreuse nouvelle à Belna. M. le duc d'Aumale prévenu se mit en marche, et quand il est entré à Biskara, il a trouvé le brave Pelisse maître de la Casbah, qu'il avait occupée avec quelques hommes qu'il avait fait rentrer dans le devoir. On a retrouvé une grande partie des approvisionnements en vivres, mais tout le matériel, 350 fusils, 70.000 cartouches, 10 fusils de rempart, deux mortiers avec leurs approvisionnements, tout le magasin d'habillements et 78.000 fr., avaient été enlevés par l'ennemi. Les trois artilleurs ont été emmenés pour servir les mortiers. La jeune fille, Marianne Morati, a été également forcée de suivre. Le prince a rétabli l'ordre dans la ville. La justice militaire va prononcer sur le sort des rebelles saisis.

La Chambre, comme nous l'avions annoncé, s'est vue appelée jeudi à prononcer sur la validité de l'élection de M. Charles Laffitte par le collège électoral de Louvier. Le bureau chargé de la vérification avait, par l'organe de son rapporteur, conclu à l'annulation. M. Charles Laffitte a demandé la parole, et il est venu lire, en son nom et au nom des électeurs qui l'ont jugé digne de les représenter, un factum dans lequel se trouvaient plusieurs passages dont celui-ci peut faire apprécier la convenance et la dignité:

«Attendu, y est-il dit, que te collège de Louviers ne peut être, plus que les autres collèges de France, privé du droit de choisir son représentant, quand même il serait prouvé qu'il a manqué à ses devoirs en trafiquant de son vote.» La Chambre a trouvé que le cynisme était poussé un peu loin, et, sur des réclamations parties de tous les bancs, M. Laffitte a été rappelé à l'ordre par le président. Après cette incroyable allocution, la Chambre a voté sur l'élection, et les conclusions du rapporteur ont été adoptées à une très-grande majorité.

La cour de Dublin a rendu son jugement contre O'Connell et ses coaccusés. La condamnation, pour être prévue, n'en a pas causé une moindre impression. Le juge Norton, en prononçant l'arrêt, n'a pu dissimuler son émotion, qui lui vaut d'être amèrement tourné en ridicule par le Times. Tout autre cependant qu'un organe du ministère de sir Robert Peel doit comprendre qu'il puisse en coûter à un magistrat de prononcer une peine d'une année d'emprisonnement contre un vieillard considéré et considérable, de lui voir infliger une amende de 50,000 francs, et l'obligation de fournir caution, jusqu'à concurrence de 250,000 autres francs, de ses dispositions pacifiques pendant sept ans, ce qui est, comme on l'a fait observer, un équivalent honnête de la surveillance de la haute police. Lorsqu'on songe que ce procès n'a été qu'un procès de tendance, et qu'on n'a trouvé à reprocher aux accusés aucun acte incriminable en particulier, mais qu'on leur a fait un crime d'un ensemble d'actes et de paroles innocentes isolément; quand on se rappelle que les catholiques se sont trouvés exclus du jury, qui est devenu par là une commission et a cessé d'être la justice du pays; quand on vient d'entendre déclarer que le pourvoi ne serait pas suspensif, et que la sentence, bien que pouvant être cassée, serait immédiatement exécutée, il est bien permis à un honnête homme s'être ému; nous disons plus: il a dû l'être. Aussi, quand O'Connell a protesté, en déclarant que justice ne lui avait pas été rendue, les juges ont baissé la tête, et la salle des séances a retenti des applaudissements du barreau et du peuple. O'Connell et les autres accusés, condamnés tous à neuf mois, et à des amendes et cautions beaucoup moins fortes que celles du principal et illustre condamné, ont été immédiatement conduits, par le haut shériff, dans la prison de South-Circular-Road. Avant de passer le seuil du pénitencier, O'Connell avait signé une proclamation au peuple d'Irlande. Le ton de ce manifeste témoigne de l'autorité qu'il se sent et qu'il exerce sur la nation, autorité que ne fera qu'accroître le jugement odieux dont il est victime. «La sentence est rendue, dit O'Connell à ses concitoyens, mais j'ai interjeté appel. L'appel est devant la chambre des lords, et il y a tout espoir de succès. Ainsi, paix et tranquillité; qu'il n'y ait ni bruit, ni tumulte, ni violence. Voilà la crise où le peuple montrera s'il m'obéit ou non. Toute personne qui violerait la loi, porterait atteinte à la sûreté des personnes ou des propriétés, enfreindrait mon ordre et serait mon ennemi ainsi que l'ennemi le plus redoutable de l'Irlande. Les Irlandais modérés, honnêtes, religieux, ont, jusqu'à ce jour, obéi à ces ordres, et se sont tenus tranquilles. Que chacun reste chez soi, que les femmes et les enfants restent chez eux, n'encombrent pas les rues, et que personne surtout ne s'approche de l'enceinte du palais. Maintenant, peuple de Dublin et d'Irlande, je saurai, et le monde saura si vous m'aimez et me respectez. Témoignez-moi votre amour et votre estime par votre obéissance à la loi, votre conduite paisible, et en vous abstenant de toute violence. Paix, ordre, tranquillité; restez en paix, et la cause du rappel triomphera!» Voilà, certes, un bien fier langage; mais le ministère anglais, par ses persécutions, a donné à O'Connell assez de puissance pour le tenir, et au peuple irlandais assez de fanatisme pour l'entendre, et, nous l'espérons, pour y obéir.--Nous avons annoncé qu'un renfort considérable de troupes anglaises avait été envoyé dans l'île de Guernesey. On ignorait jusqu'ici la cause de ce débarquement de forces. A en croire le Guernesey-Star, le cabinet anglais aurait été tout simplement l'objet d'une mystification. «Un ministre protestant, M. Dobrée, dit cette feuille, avait reçu chez lui un nommé Moulin, qui mourut subitement le 15 mai. M. Dobrée eut des soupçons d'empoisonnement, et il alla communiquer au gouverneur que M. Moulin lui avait révélé que lui et cinq ou six autres individus avaient formé un complot pour tirer un coup de feu sur le gouverneur à la première revue des troupes, et qu'il était probable que, devenu suspect aux autres conspirateurs, M. Moulin avait été empoisonné. Le gouverneur Napier crut tout ce que lui dit le révérend M. Dobrée, et il demanda aussitôt dans une dépêche au ministre l'ordre d'examiner le cadavre. Sans doute qu'il ajouta aussi quelques détails sur la révélation du complot; car on sait la précipitation avec laquelle le gouvernement expédia 600 hommes dans l'île. La crédulité du général Napier est déplorable, car les habitants de Guernesey sont certainement les plus tranquilles du globe, et ne pensent nullement à ôter la vie à qui que ce soit.» Dans la chambre des communes, le ministre de l'intérieur, sir J. Graham, auquel il en eût coûté sans doute de convenir que le gouvernement avait été dupe d'une mystification, a déclaré que cet envoi de troupes avait eu lieu par suite d'excitation tenant à des causes locales. Mais, a-t-il ajouté, le gouvernement n'a pas d'appréhensions sérieuses. Les lecteurs du Guernesey-Star le croiront aisément.

Les dernières nouvelles de l'Inde, en date du 1er mai, n'offrent à signaler que le meurtre de Sudjet-Singh, venu à Lahore sur la foi de troupes jusque-là séditieuses, que son oncle Hira-Singh avait secrètement reconquises à son autorité, et que celui-ci lui avait proposées pour garde, afin de lui inspirer toute confiance. Sudjet-Singh et son escorte particulière de cinq cents hommes ont été massacrés; mais ils ont vendu chèrement et glorieusement leur vie.--Dans les mers de Chine, un nouveau bâtiment anglais, porteur d'opium, vient encore d'être saisi par les Chinois, remis aux autorités de Hong-Kong, et condamné à une amende. Les contrebandiers anglais découverts sont nombreux, ce qui porte à croire que ceux qui demeurent ignorés pourraient bien être en nombre plus important encore.

Des troubles très-graves ont éclaté à Philadelphie. L'influence que les émigrants irlandais naturalisés et admis aux droits de citoyens étaient arrivés à exercer dans les élections politiques et municipales, causait depuis plusieurs années de vives alarmes aux Américains natifs. Ceux-ci voyaient avec ombrage cette intervention dans les affaires qu'ils regardent comme étant particulièrement les leurs, d'hommes qu'ils ont de la peine à ne pas considérer comme étrangers. La différence de religion est venue ajouter à ces aigres dispositions. Les Américains de Philadelphie sont protestants zélées; les Irlandais établis dans cette ville sont au contraire, pour la plupart, des catholiques fervents. Certaines démarches de l'évêque de ces derniers ont été fort mal prises par les natifs. Ceux-ci ont tenu le 6 mai un meeting nombreux. Des catholiques irlandais ont été exaspérés par les discours de quelques orateurs; bientôt la mêlée est devenue complète et la collision s'est étendue dans toute la ville. Après des phases diverses, les rangs des natifs se recrutant à chaque instant de combattants nouveaux, les Irlandais catholiques furent battus. Pendant deux jours la fureur des natifs les poussa contre leurs adversaires à des actes de violence sauvage: leurs maisons furent saccagées et incendiées, trois églises et une école brûlées; la voix de l'autorité, qui voulait mettre un terme à ces dévastations, fut complètement méconnue. Le surlendemain, le gouverneur est arrivé à Philadelphie, la loi martiale y a été proclamée, et l'ordre, nous ne dirons pas la paix, rétabli. Des correspondances prétendent que la question de race n'est entrée pour rien dans cette lutte sanglante, que les Irlandais protestants n'ont pas pris la défense de leurs compatriotes catholiques; on va même jusqu'à leur imputer d'avoir fait entendre des airs orangistes, tandis que les églises catholiques tombaient sous les mains dévastatrices des natifs.--Le projet de modification du tarif des droits d'importation a été rejeté par deux votes successifs de 105 contre 99 et de 103 contre 98. M. Van Buren et ses amis se sont prononcés contre l'abaissement. Le Courrier des États-Unis affirme que cette conduite compromet son élection à la présidence.

En Espagne, les reines et Narvaez continuent à prendre les eaux. Nous serions donc sans nouvelles n'étaient les bulletins d'exécutions. Douze malheureux viennent encore d'être fusillés par derrière à Morella. Le nombre des victimes passées par les armes depuis le 15 avril est de cent vingt-cinq. Espérons qu'un temps viendra où toute puissance de l'Europe aura la conviction que le jour où elle se livrerai! à de pareilles horreurs, tous les ambassadeurs des autres souverains lui demanderaient immédiatement leurs passe-ports.

Une catastrophe a eu lieu le 31 mai dans la houillère de Horloz, en Belgique, par suite d'une explosion de gaz hydrogène, à une profondeur de 285 mètres. Immédiatement quatre ouvriers ont été retirés dangereusement fracturés et brûlés; un éboulement est venu en renfermer vingt-six autres, dont ou ignorait alors la situation et l'état. Après vingt-quatre heures de travaux et d'efforts, on est parvenu à retirer successivement ces vingt-six victimes, qui n'étaient plus que des cadavres.

Théâtres.

Le Mari à la Campagne ou Rien de trop, comédie en trois actes et en prose, de MM. Bayard et de Wailly. (Théâtre-Français.)--Le Chevalier de Grignon, vaudeville de MM. Melesville et Bayard. (Théâtre des Variétés.)

Faut d'la vertu, pas trop n'en faut!

L'excès en tout est un défaut,

dit je ne sais plus quelle vieille chanson de nos pères. Ce refrain de philosophie sensée et de morale pratique pourrait servir d'épigraphe à la comédie de MM. Bayard et de Wailly; c'est le juste milieu en effet qu'elle prêche avec gaieté: ne vous donnez pas trop au plaisir mondain! ne vous jetez pas avec excès dans l'austérité! Amusez-vous honnêtement quand l'heure de s'amuser arrive; Soyez raisonnable et sérieux à propos; et MM. Bayard et de Wailly démontrent l'excellence de leur doctrine ainsi qu'il suit.

Madame Aigueperse est une vieille femme très-peu tolérante et très-rigide; la distraction la plus innocente la scandalise, et pour un air de musette, elle jetterait les hauts cris et vous déclarerait damné. Madame Aigueperse est poussée dans cette voie aride et maussade par un certain M. Mathieu, qui affecte sur des riens de grands airs de dévotion, et étale de grands scrupules à la moindre mouche qui vole; véritable fesse-mathieu.

Madame Aigueperse ne se contente pas de pratiquer ce régime inflexible pour son propre compte, elle y soumet sa fille et son gendre. M. et madame Colombet; l'une, excellente personne qui obéit à sa mère et vit, pour lui plaire, dans l'abstinence la plus complète de tout agréable passe-temps; l'autre, bon petit homme, qui, de peur de troubler le ménage, feint des airs de sainte-nitouche, et au fond n'en pense pas moins.

Tournez les talons, respectable belle-mère, et laissez M. Colombet libre de ses actions, vous verrez comme il s'en tirera! Ce n'est plus le même homme; figurez-vous un prisonnier échappé de sa chaîne; il rit, il gambade, il fait mille folies, le champagne, la galanterie, la bonne chère, l'air débraillé, les gants glacés, la botte vernie, le frac élégant, la rose à la boutonnière, voilà Colombet! c'est un vrai lion; tout à l'heure, c'était un agneau.

Sobre chez lui, vêtu de noir, marié, le regard humble et timide, hors de chez lui, Colombet se donne pour célibataire, affronte intrépidement le premier venu, dévoile une soif formidable et veut épouser les veuves.

C'est au milieu de telle belle vie que madame Aigueperse, M. Mathieu et madame Colombet elle-même le surprennent. Horreur! est-ce bien lui? Quoi! mon gendre? quoi! mon mari? mais nous irons tous en enfer, et déjà Satan prend sa fourche pour nous enfourcher!

Un ami de Colombet s'entremet dans cette aventure; c'est un homme de sens, qui pratique la maxime: Rien de trop; il entreprend d'en faire profiter les Colombet et de la tourner à leur usage: «Si vous étiez, moins austère, dit-il à madame Colombet, votre mari ne vous jouerais pas de ces tours; mais vous lui offrez l'ennui à domicile, il va chercher le plaisir ailleurs. Pourquoi ne dansez-vous pas un peu? pourquoi ne riez-vous pas un peu? pourquoi cette perpétuelle sévérité de visages, de discours et de costumes? Ne dirait-on pas que la vie est un prêche ou un enterrement? Que n'allez-vous de temps en temps au bal? que ne recevez-vous quelques amis? que ne souriez-vous par hasard?--Eh! mon Dieu, dit la jeune femme, j'aimerais assez cela; mais danser, mais sourire, bon Dieu! j'aurais peur de fâcher ma mère.»

On la décide cependant. Voici qu'elle rejette sa robe de couleur sombre, et, toute blanche vêtue et couronnée de fleurs, se prépare au bal. «Diable! dit Colombet, ma femme est charmante!» et déjà son humeur maussade s'adoucit; puis il devient aimable, puis empressé, puis heureux. Tout à l'heure il avait envie de sauter par la fenêtre pour échapper à la monotonie et à la tristesse de sa maison; maintenant, il y reste volontiers, et bientôt il y restera avec plaisir. Mais que dira la belle-mère? mais que dira M. Mathieu?

Le sage ami éconduit M. Mathieu, qui, après tout, n'était qu'un Tartufe réchauffé, convoitant la vieille Aigueperse pour son coffre-fort. Quant à madame Aigueperse, le cas est plus difficile et la nuance plus délicate; d'abord elle se fâche. «Mais, dit Colombet, je veux être maître chez moi.--Mais vous êtes des païens,» réplique l'Aigueperse. Sur ce ton, la querelle menace de s'achever par une rupture violente; heureusement que Colombet est excellent et sa femme aussi.

«J'irai le soir au bal avec mon mari, dit la jeune femme à sa mère; et le matin au prêche avec vous.» Cette espèce de compromis arrange l'affaire, et tout le monde vivra désormais heureux dans la maison Colombet, surtout une certaine petite fille naïve, dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui n'attendait que ce traité de paix entre le bal et la pénitence, pour épouser son cousin Edmond.

Il y a de jolis mots, de jolies scènes et de la gaieté dans cette vive comédie, qui a obtenu un succès très-décidé.

Elle est lestement et agréablement jouée par Provost, Brindeau et Régnier, qui a été plein de verve dans le personnage de Colombet. Madame Desmousseaux est une vraie douairière âpre et bigote; madame Volnys, une charmante pénitente convertie au monde; mademoiselle Denain remplit avec convenance son rôle de veuve; quant à mademoiselle Boze, que depuis deux ans le public regrettait, elle a légitimé son retour par beaucoup d'amabilité et de grâce. Aussi, le parterre l'a-t-il accueillie, comme une jolie femme et un frais talent, de son bravo le plus doux.

Bouffé, cependant, se fait applaudir au théâtre des Variétés sous le nom du chevalier de Grignon. Ce chevalier n'est rien moins que chevalier: il s'appelle Nogent tout court. Or, Nogent n'est que le vieux valet d'un certain duc de Morangies, très-aimable, très vertueux, très-excellent jeune homme, mais sans un maravédis: la révolution l'a ruiné complètement.

Pour dissimuler cette ruine des Morangies aux yeux du monde, pour la cacher à M. le duc lui-même, ce bon Nogent fait comme le Caleb de Walter Scott, il se démène, il invente mille ruses. Il fait plus encore; sous ce nom de chevalier de Grignon, tantôt il donne des leçons de langue française aux Prussiens (le duc s'est réfugié à Berlin), tantôt des leçons de danse, et tantôt d'autre chose. Le fruit de ses travaux clandestins, ce bon Nogent le transmet à son maître, en lui laissant croire qu'il les tient d'un banquier chargé des affaires de M. le duc et de son revenu. Il y a donc des moments où le duc fait grande figure, joue, éclabousse les passants du haut d'un brillant équipage, et se donne la contenance d'un gentilhomme millionnaire; mais le lendemain il n'a plus le sou.

Or, c'est dans un de ces lendemains-là qu'il s'aperçoit de la ruse de son bon Nogent. D'abord son amour-propre est blessé, et il s'emporte jusqu'à la violence; puis il s'apaise et pleure dans les bras de son vieux et excellent serviteur.

Mais enfin, comment M. le duc sortira-t-il de cette détresse? Nogent et la Providence ne sont-ils pas là? Nogent, tout en donnant des leçons de gavotte à une riche douairière, compte arranger le mariage de la nièce avec son maître, M. de Morangies. Il s'agit d'un million, et déjà la tante consent; mais cette même Providence qui travaille, concurremment avec Nogent, pour le bonheur de Morangies fait découvrir à notre jeune duc une riche marquise et une magnifique dot dans une simple grisette dont il est aimé. Nogent n'a plus qu'à laisser faire et à jouir de la restauration de la maison des Morangies. Que ce soit par le fait de la Providence ou par le fait de Nogent, peu importe! Morangies est riche, heureux et marié; c'est l'essentiel.

Le talent de Bouffé, des détails spirituels et touchants, et un dénouement très-habile ont décidé le succès de cette joli pièce, à laquelle on peut reprocher des développements un peu lents dans le premier acte. Mais déjà le savoir-faire des auteurs avait fait disparaître ce défaut dès la seconde représentation.

Courrier de Paris.

Vendredi dernier, vers sept ou huit heures du soir, si vous aviez parcouru les rues de Paris, ses quais et ses boulevards, vous auriez vu un spectacle assez original: toute la ville avait le nez en l'air; j'entends les honnêtes Parisiens qui n'étaient pas restés ce soir-là sous leur toit domestique, à lire leur journal en baillant, à faire sauter leurs petits sur leurs genoux, à se quereller avec leurs femmes, à gronder leurs servantes, à se décrocher la mâchoire dans un fauteuil, à médire du voisin, à jouer au whist ou au jeu d'oie, à se ronger les ongles, à se passer un cure-dent à travers les molaires, à se gratter l'os frontal, à fumer un cigare, toutes récréations qui embellissent l'existence et aident à faire passer les heures du soir si difficiles et si lentes.

C'est du Paris ambulant, du Paris promeneur, du Paris vagabond que je veux parler; or, ce Paris-là, je vous l'ai dit, s'était tout à coup arrêté dans sa course criante, et, le ventre tendu, le menton levé au ciel, le dos renversé, il plongeait son regard dans la patrie des étoiles. N'est-ce pas, en effet, ce qui s'appelle avoir le nez en l'air?

Mais pourquoi avait-il le nez en l'air?

Il avait le nez en l'air parce qu'il regardait une éclipse de lune, et que les éclipses de lune ne se passent pas d'ordinaire à la hauteur du pavé?

C'était une récréation des plus comiques: tout le monde jouait à l'astronome et à l'astrologue; les télescopes étaient braqués sur les places publiques et à la face du bon Henri, le roi inamovible du pont Neuf. Les petite garçons se hissaient sur le dos des pères, les petites filles se dressaient sur les bras des nourrices.

On peut affirmer que, le lendemain, la moitié de Paris avait le torticolis ou le tour de reins.

C'est peu du torticolis, c'est peu des reins endoloris et malades; l'éclipse cause bien d'autres disgrâces: les larrons y nagent en pleine rapine comme les poissons dans l'eau. Au lieu de vous occuper de ce qui se passé dans la lune, mes très-chers Parisiens, que ne veillez-vous sur vos goussets et sur vos poches? L'agile filou profite de ce moment mémorable où le bon bourgeois voyage dans les astres, pour faire ses coups impunément. Il grappille à droite et à gauche, il escamote de çà et de là; et tout à l'heure, quand celui-ci cherchera sa montre, celui-là son foulard, cette blonde son binocle, cette brune son bracelet... éclipse totale! Montres, bracelets, foulards, binocles, tout s'est éclipsé avec la lune. Profonde allégorie, moralité non moins profonde, dont La Fontaine a placé l'explication au fond d'un puits! Nous nous occupons de ce qui se fait chez Mars et chez Saturne, et nous oublions de regarder si ou ne nous vole pas notre femme ou notre coffre-fort; aussi les grands politiques n'ont-ils pas de science plus certaine que de dire aux peuples qu'ils gouvernent: «Voyez-donc un peu là-haut, dans la lune, si j'y suis!» et pendant ce temps-là, ils font main-basse sur les libertés et la fortune publiques.

Du reste, il n'est question, depuis quelque temps, que de voleurs et d'histoires de voleurs; ou dirait que Paris est couvert en forêt de Rondy; ce n'est pas qu'on arrête les gens au coin des rues et que d'horribles brigands vous demandent la bourse ou la vie, barbe noire au menton et pistolet à la ceinture; nous sommes trop civilisés et trop polis pour persévérer dans ces habitudes classiques du bandit de mélodrame; messieurs les voleurs exercent avec un raffinement de manières, avec une élégance de formes qui ne permettent pas le soupçon. Comment s'imaginer que cette main délicatement revêtue d'un gant paille fasse le mouchoir? Comment croire que ce fin habit d'Helbeuf et cette botte d'un vernis irréprochable, chaussent et habillent un philosophe de cour d'assises ou de police correctionnelle? Le voleur a l'air de si bonne maison et d'une si honnête créature, que souvent le volé lui confie sa douleur et lui demande main forte. «Je viens d'être volé, monsieur.--Pas possible, monsieur.--Je vous assure que si, monsieur.--Comment, monsieur, il y a des êtres assez mal élevés pour voler une excellente tête comme la vôtre!--C'est une infamie, n'est-ce pas, monsieur?--Certainement oui, monsieur.--Vous êtes trop bon, monsieur.--Pas le moins du monde, monsieur.--Je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à mon infortune,--C'est si naturel, monsieur: comment voir de sang-froid dévaliser un honnête homme?--Voulez-vous me faire le plaisir, monsieur, d'accepter un petit verre?--Certainement, oui, monsieur.--Je serais enchanté de faire une plus ample connaissance avec vous.--Vous me faites honneur, monsieur.--Un si galant homme!--Ah! monsieur!» Et sur cet ah! sentimental le voleur s'approchant du volé, comme par une explosion de sensibilité irrésistible, escamote lestement l'épingle en diamants qui s'étale orgueilleusement sur le collet de sa chemise, et la glisse dans sa poche à côté de la tablette d'or qu'il s'était préalablement appropriée.

Huit jours après, le volé, de retour dans sa ville natale, raconte sa mésaventure et ajoute: «Mais ce qui me console, c'est qu'au même instant, je fis connaissance avec un Parisien charmant qui m'a plaint de toute son âme et a poussé la politesse jusqu'à échanger avec moi le petit verre de l'amitié. Puis, l'exemple de M. de Pourceaugnac, il s'écrie: «C'est le seul honnête homme que j'aie rencontré à Paris!» Si le nombre des voleurs se perfectionne et s'accroît, le nombre de vieux hôtels, des hôtels historiques chaque jour diminue. En voici un et encore après tant d'autres. Le doux nom de Guimard lui servait de caution, et vous n'entriez pas sous ses voûtes dorées sans respirer comme un parfum de vie élégante et de voluptueux loisirs; on sentait que l'esprit et les mœurs du dix-huitième siècle s'étaient occupés de bâtir cet asile charmant et y avaient régné en maîtres.

La Guimard fut, comme chacun sait, la danseuse adorée du dix-huitième siècle; le maréchal de Soubise chercha près d'elle, en qualité de conquérant, à se tresser des couronnes de myrte pour remplacer les lauriers qu'il n'avait pas cueillis en qualité de général; on ne saurait dire précisément que Soubise travailla avec la Guimard comme à Rosback, pour le roi de Prusse; mais si la bayadère lui accorda du myrte, elle en éparpilla les feuilles et les branches sur bien d'autres assaillants; de sorte qu'en vérité la victoire de Soubise fut très-partagée; il était arrêté que nulle part, ni en guerre ni en amour, ce pauvre maréchal ne resterait complètement maître du champ de bataille.

La Guimard fit élever l'hôtel en question avec les produits de ses campagnes en pays d'Anathonte et de Cythère. Elle s'adressa d'abord à Fragonard, l'illustre de ce temps-là; Fragonard se mit à l'œuvre; puis, un beau jour, sur je ne sais quelle plainte de la Guimard,--un caprice de danseuse sans doute,--il prit la mouche et se fâcha. La Guimard, qui n'était rien moins que patiente, l'envoya au diable; il y alla, mais en se promettant une bonne vengeance que voici.

Dans le salon, d'un goût exquis, tout éclatant d'or et de peinture, la Guimard était représentée en pied, dans le costume de Terspsychore, souriant de son plus aimable sourire, regardant de son regard le plus tendre et le plus charmant. Fragonard se glissa, un matin, dans ce salon, sans être aperçu, prit son pinceau, en donna trois ou quatre coups sur la bouche et sur les yeux de cette Terspsychore adorable, et au lieu de l'air séduisant et tendre, y mit un air furieux et maussade; cette trahison accomplie, il s'esquiva comme il était venu.

La Guimard revint escortée de ducs et de marquis conviés par elle au plaisir d'admirer son portrait. Je vous laisse deviner sa colère en le voyant si cruellement métamorphosé. Elle entra dans un terrible emportement; et ducs et marquis de rire; et plus ils riaient, plus notre Guimard devenait furieuse, conséquemment, plus elle ressemblait à la Terspsychore enlaidie par Fragonard. Jamais vengeance ne fut plus complète, car ce fut le lendemain le passe-temps de la ville et de la cour.

Cette Guimard était toutefois une agréable et excellente fille; un peu maigre, disent les gourmets de son temps. Grimm, qui n'était pas ce jour-là en humeur de galanterie, l'appelle une araignée. Terspsychore est bien loin!--Du reste, l'Opéra et surtout le corps des ballets a toujours été en proie à cet insecte; voyez notre ballet de 1844; que de danseuses se disent des Terspsychores, qui ne sont que des araignées comme la Guimard, tendant leur toiles pour prendre les mouches de l'orchestre et de l'avant-scène.

Non-seulement la Guimard était humaine, quelle danseuse ne l'est pas? mais elle était charitable; témoin les 6,000 livres d'étrennes que lui donna le maréchal de Soubise, et qu'elle convertit en aumônes pour les pauvres frappés par le cruel hiver de 1768, allant elle-même de mansarde en mansarde, de misère en misère, distribuer son bienfait. Ce généreux dévouement la mit en grande réputation de chanté, et lui attira une épître de Marmontel qui commence ainsi:

Est-il bien vrai, jeune et belle damnée,

Que du théâtre, embelli par tes pas.

Tu vas chercher dans de froids taffetas

L'humanité plaintive, abandonnée?

Ainsi Marmontel rima une mauvaise épître pour une bonne action; il n'en a jamais fait d'autres!

Cet hôtel de la Guimard, dont l'amour fit les frais et dont le plaisir dessina le plan, comme dit un contemporain, est déjà au niveau du sol. La nichée de Cupidons qu'il cachait depuis quatre-vingts ans s'est envolée, de peur d'être écrasée sous les gravois. Demain y amènera de la toile, ou bien on y vendra des juliennes et des biftecks.--Passe encore pour des côtelettes à la Soubise!

Après la Guimard, parlons de Taglioni; transition naturelle; de danseuse à danseuse, il n'y a que le pied.

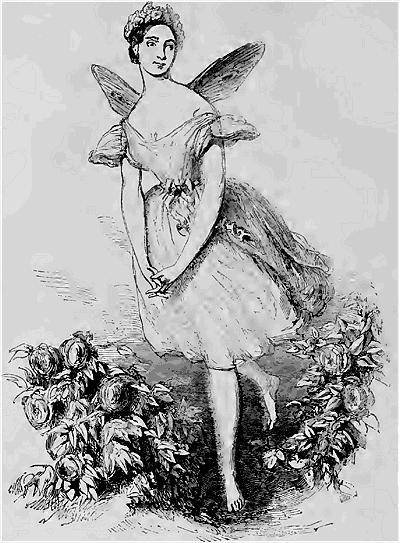

Nous dirons donc que mademoiselle Taglioni a commencé ses représentations. C'est là une grande nouvelle, et si vous en doutez, allez un peu voir la foule qui se presse au bureau de location; on se dispute les stalles et les loges, et, le soir venu, mille bravos accueillent la sylphide et la bayadère; aux bravos se mêlent les bouquets de fleurs et les couronnes.

[25 lignes illisibles.]

C'est une sylphide qui s'envole comme l'âme d'une jeune fille qui meurt d'amour; dans les collines fleuries de la Suisse, là ou s'abrite la demeure de Guillaume Tell, l'oiseau léger ne saurait suivre ses pas; au sérail, quand elle excite la révolte, quelle aimée a plus de charme et de séduction, quelle vierge plus de décence, quelle amazone plus de fierté? La Fille au Danube nous a révélé une délicieuse vision du Nord: la fée des eaux qui vogue sur le grand fleuve comme un blanc flocon d'écume, comme la plume détachée de l'aile du cygne.»

En 1838, Marie Taglioni quitta Paris, et se mit à voltiger à travers l'Europe, à Berlin, à Vienne, à Londres, à Saint-Pétersbourg. Les empereurs et les rois se la disputèrent; la grande-duchesse Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin écrivit à sa sœur l'impératrice de Russie, pour obtenir que mademoiselle Taglioni vint danser à Dobberau. La reine de Wurtemberg ne se sépara d'elle qu'en pleurant: «Ma sœur me quitterait, que je n'aurais pas plus de chagrin,» dit-elle.

A Munich elle ne fut pas moins adorée. Le roi de Bavière lui présenta la reine, en lui disant avec la simplicité germanique: «Mademoiselle, voici ma femme!» Et quand vinrent ses deux filles, les princesses Marie et Sophie, il ajouta: «Mesdemoiselles, saluez mademoiselle Taglioni; faites-lui voir que vous profitez des leçons de grâce qu'elle vous donne chaque soir.» Ainsi partout Marie Taglioni mit sur un pied d'égalité parfaite l'aristocratie de naissance et l'aristocratie du talent. Elle a toujours traité, du haut de sa royauté de théâtre, de puissance à puissance avec les princes, les rois et les empereurs de l'Europe.

Mademoiselle Taglioni, dans la Sylphide.

Paris s'était montré son admirateur le plus persévérant; Paris, en quelque sorte, avait fait sa gloire; aussi est-ce à Paris que Marie Taglioni donne son dernier sourire et son dernier triomphe. Après ces soirées éclatantes dont nous sommes témoins depuis huit jours, tout sera dit, Marie Taglioni quittera le théâtre; la sylphide ploiera ses ailes, et se reposera de sa renommée au fond de quelque poétique et silencieuse retraite. Profite donc, ô Paris, des dernières heures qu'elle te laisse pour la voir encore et lui jeter sa dernière couronne.

Une grande fête se prépare à Versailles; il y aura spectacle à la cour; les journaux l'annoncent. Mais que les temps sont changés! ce ne sont pas les ducs étourdis, les petits chevaliers inutiles et les marquis débraillés qui viendront s'asseoir sur les banquettes et au-dessous de la loge du roi. L'aristocratie des titres a fait son temps; l'aristocratie du travail la remplace. La fête annoncée aura pour convives et pour spectateurs tous ces hommes ingénieux et actifs qui ont enrichi l'exposition de l'industrie des magnifiques échantillons de leur intelligence.

Monsieur, quel est ce marquis?--C'est un fabricant de fer laminé.--Et ce duc, monsieur?--Un filateur célèbre.--Ce vicomte?--L'inventeur d'une pompe admirable.--Ce chevalier?--L'auteur d'une machine à tiller le lin et le chanvre.

On dit que le spectacle choisi par le roi se composera de la Lucrèce de M. Ponsard, et de la jolie comédie de M. Augier, la Ciguë: cours complet de grec et de latin. Un magnifique repas couronnera la fête; on y boira du vin de Chio et de Falerne, et,--on peut s'y attendre,--plus d'une amphore sera vidée.

Il ne nous reste qu'un fretin de nouvelles; des nouvelles de rien, des nouvelles en l'air, des nouvelles sans importance. Par exemple, un barbet s'est noyé hier sous le pont Neuf; une tuile, tombant d'un toit, a éborgné un monsieur bien mis qui allait dîner en ville; l'empereur Nicolas visite Londres à la barbe de Paris; M. Ancelot continue à jouer au Vaudeville le rôle du directeur malgré lui; on annonce, pour la millième fois, que Rossini nous apportera un opéra nouveau vers la fin de juillet; un mari de la rue Beaubourg, ayant surpris un voisin dans une situation suspecte, lui a matériellement coupé les deux oreilles.

Exposition des Produits de l'Industrie.

(6e article.--Voir t. III, p. 49, 133, 164, 180 et 211.)

ÉCLAIRAGE.--PRODUITS DIVERS.

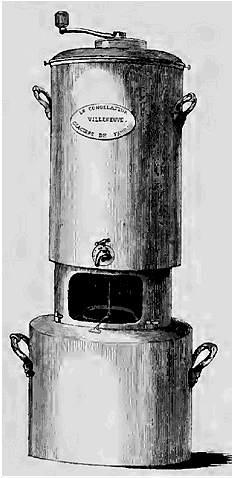

Congélateur, glacière des familles.

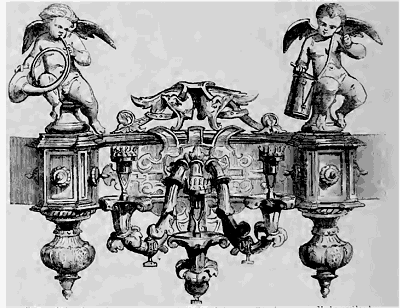

Fragment d'un lustre à gaz, exécuté pour le théâtre

de la reine d'Angleterre, par M. Lacarrière.

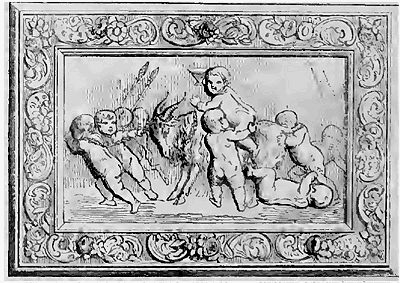

Cadre et bas-relief en chanvre imperméable,

par M. Marcuzi de Aguirre.

Nous sommes loin du temps où, dans les campagnes comme dans la plupart des villes, l'heure du couvre-feu était celle où chacun finissait sa journée, où la unit commençait au moment où le soleil se couchait, pour ne finir que lorsqu'il se levait; temps calme et paisible, temps de jouissances matérielles peu mêlées de jouissances intellectuelles; heureux temps peut-être, où l'esprit humain ne cherchait pas au-delà de ce que ses pères avaient connu, et se reposait dans un sommeil léthargique de travaux qui demandaient plus de routine que d'intelligence. Dans ce temps-là, d'ailleurs, les sciences et les arts domiciliaires surtout étaient dans l'enfance; rien des brillants produits que nous voyons aujourd'hui ne venait révéler à l'homme qu'il avait encore un pas immense à faire pour être véritablement le roi de la création; il naissait, vivait et mourait, sans s'inquiéter si la terre était ronde et tournait autour du soleil, s'il avait sur cette terre la masse de jouissances auxquelles il pouvait atteindre.

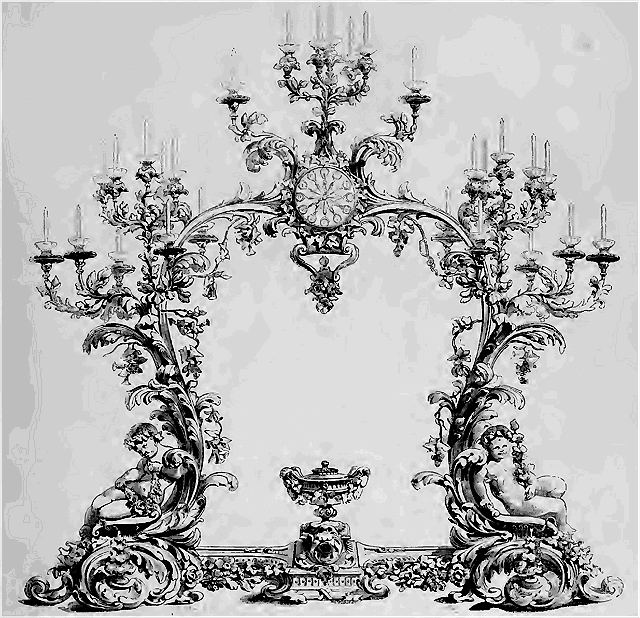

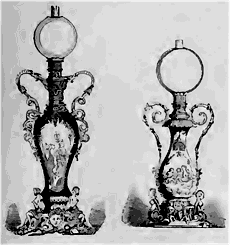

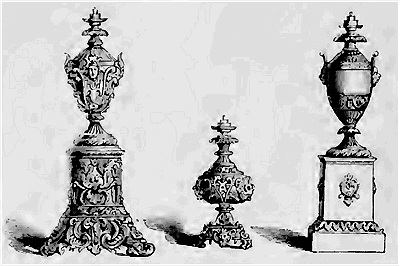

Garniture de cheminée en bronze doré, par M. Rodel.

Lampes Carcel

par M. Dehennault.

Lampes à gaz et à piston, par M. Joanne.

Aujourd'hui, il faut l'avouer, la condition de l'homme est toute différente; son esprit, excité, stimulé par les mille merveilles qu'il voit naître autour de lui, par les découvertes qu'enfante le cerveau de chacun, son esprit est toujours en avant de ce qu'il a; il conçoit le mieux tout en ayant le bien, et sa bourse, et sa maison sont toujours ouvertes à qui vient lui apporter une idée nouvelle qui augmente ou complète son bien-être.

On se rappelle comme un rêve ou comme un épisode des romans de chevalerie les fameux éclairages des grandes salles des châteaux antiques au moyen de torches de résine que soutenaient des bras en fer sortant du mur; leur lueur rougeâtre et la fumée épaisse qui remplissait bientôt la salle et luttait avec peine contre la flamme de chênes entiers, que dévorait l'immense cheminée. C'était le luxe alors. Depuis, chaque chaumière, pour qui la torche de résine était inabordable, chaque chaumière eut sa lampe antique, où l'on brûlait une huile impure provenant de graines oléagineuses imparfaitement triturées. Ces lampes à bec allongé, à mèche ruineuse, on les voit encore dans nos campagnes.--Mais que de progrès depuis lors! combien l'éclairage a gagné! avec quelle ardeur la chimie et la physique ont concouru à en faire un des arts les plus complets! sous quelles formes brillantes et nombreuses chacun peut-il trouver l'éclairage qui convient le mieux à sa fortune: chandelle, bougie de cire, bougie stéarique, huile épurée, alcool, hydrogène, huile de schiste, gaz de houille, gaz de résine, gaz ordinaire, gaz comprimé, telles sont les diverses inventions pour lesquelles la physique et la mécanique ont de leur côté développé toutes leurs ressources.

Nous allons essayer une revue rapide de ces diverses sortes d'éclairage, et nous indiquerons, en passant, les améliorations obtenues dans chacune de ces branches.

La fabrication des chandelles en est arrivée à un point où elle n'a plus de grands progrès à faire. Les perfectionnements dont elle est susceptible tiennent d'ailleurs au mélange du suif avec des matières étrangères, telles que de la cire ou du blanc de baleine, ce qui leur donne de la consistance et en rend l'usage plus agréable. On les fabrique de deux manières, au moule ou à la baguette. Pour le moulage, on place la mèche dans un moule qu'on remplit de suif; pour le second procédé, on plonge la mèche dans un bain de suif, et on réitère cette opération jusqu'à ce que les couches de suif accumulées donnent à la chandelle la grosseur suffisante.

La cire est la matière la plus anciennement employée dans la fabrication des bougies. On la blanchit en la fondant et en l'exposant à l'air en rubans larges et minces. La plupart des bougies se fabriquent au moule comme les chandelles.

Cependant la chimie préparait, dans le silence du laboratoire, le coup le plus inattendu et le plus redoutable en même temps à tous les systèmes d'éclairage direct par les substances employées à l'état solide. On apprit, en effet, que le suif pouvait être divisé en plusieurs substances, les unes solides, cristallisables; les autres fluides à la température ordinaire. On parvint à éliminer économiquement ces dernières, et à transformer les autres en véritables bougies, douées des principales propriétés qui conviennent à l'éclairage de luxe. Telle est l'origine de la bougie stéarique, dont la fabrication est aujourd'hui une branche importante de l'industrie parisienne. Nous avons remarqué à l'exposition les produits de M. de Milly, le fondateur de la bougie dite de l'Étoile; ceux de M. Tresca, qui a créé la bougie de l'Éclipse, et ceux de divers autres fabricants, dont les bougies présentent de bonnes qualités.

Il résulte des observations faites par M. Peclet: l° que dans l'éclairage par les chandelles de six ou de huit, les dernières sont plus coûteuses que les premières pour produire la même quantité de lumière; 2º que les prétendues chandelles économiques ne le sont réellement pas, attendu qu'elles coûtent par heure plus que les chandelles ordinaires et qu'elles donnent moins de lumière; qu'elles présentent seulement l'avantage de moins couler, d'être plus sèches, plus blanches et de ne pas donner d'odeur; 3º que l'éclairage par les bougies de cire et de blanc de baleine diffère peu; que celles de blanc de baleine sont préférées à cause de leur éclat et de leur translucidité; que les bougies d'acide stéarique valent les deux autres pour l'usage, mais qu'elles sont d'un aspect moins agréable.

Les huiles les plus propres à l'éclairage sont celles qui ne sont point volatiles et qui ont la propriété de rester grasses à l'action de la chaleur, quelque prolongée qu'elle soit. Telles sont les huiles d'olive, de colza, de navette et d'œillet qui sont communément employées dans ce but. On les purifie d'ailleurs au moyen d'acide sulfurique concentré qui décompose les matières étrangères et les précipite au fond du vase où se fait l'opération.

Jusqu'en 1786 on ne s'était servi que de la lampe antique, de la lampe de campagne, dont nous avons parlé plus haut; mais à cette époque, Ami Argand fit la découverte des becs à double courant d'air, et c'est de là que datent les perfectionnements introduits dans l'éclairage à l'huile.

Les avantages du système d'Argand sont faciles à saisir: la mèche, au lieu d'être plate, est en forme de cylindre creux retenu entre deux cylindres concentriques; l'air arrive ainsi des deux côtés et sur toutes les parties de la mèche; la combustion de l'huile se fait plus rapidement; on obtient une belle lumière, il ne se vaporise que peu d'huile et on n'a ni fumée ni odeur. On augmente d'ailleurs le tirage en protégeant la flamme par une cheminée en verre.

Les différentes méthodes suivies dans la construction des lampes ont pour but de verser continuellement sur la mèche la quantité d'huile nécessaire à la combustion. On a imaginé ainsi: 1° les lampes à réservoir supérieur au bec; 2º les lampes à réservoir au niveau du bec; 3º les lampes hydrostatiques; 4º les lampes mécaniques. Dans ces deux dernières, le réservoir est dans la partie inférieure au bec.

Nous n'avons rien de particulier à dire des lampes des deux premières espèces: lampes de bureau, lampes astrales, lampes sinombres, telles sont les principales variétés, modifiées plus ou moins, suivant le goût ou le génie des constructeurs.

Quant aux lampes hydrostatiques, les premières furent inventées par les frères Girard, et perfectionnées ensuite par M. Thilorier. Si l'on suppose un siphon ouvert par les deux bouts et dont les branches renferment des liquides de densité différente, les hauteurs de ces liquides dans les deux branches seront en raison inverse de leur densité; si on dispose un appareil de manière à ce qu'une colonne de liquide agisse, au moyen d'un réservoir commun sur une colonne d'huile, à mesure que l'huile se brûlera, le liquide pesant descendra dans le réservoir commun et forcera l'huile à s'élever et à conserver sensiblement le même niveau. Le liquide employé par M. Thilorier était une dissolution de sulfate de zinc dans un égal poids d'eau. Nous devons dire que ces lampes ont été généralement remplacées par les lampes mécaniques ou lampes Carcel.

Dans ce dernier système, la partie inférieure du pied de la lampe est occupée par un mouvement d'horlogerie; immédiatement au-dessus se trouve le réservoir d'huile, au fond duquel est un système de pompes que le mouvement d'horlogerie met en activité et qui fait monter l'huile dans un petit tuyau qui aboutit à la partie inférieure au bec; l'huile en excès retombe par les bords extérieurs du réservoir. Carcel employait une pompe à piston horizontal et à double effet. M. Vissocq a introduit un perfectionnement qui a pour but de supprimer l'intermittence qui résulte du jeu de la pompe. Il emploie deux systèmes de pompe, l'une verticale, l'autre horizontale, disposées de manière que la plus grande pression de la première réponde au minimum de pression de la seconde, et réciproquement.

Depuis que le système dont Carcel est l'inventeur est tombé dans le domaine public, un grand nombre de fabricants ont envoyé à l'exposition des lampes mécaniques dont les dispositions sont plus ou moins ingénieuses et les détails plus ou moins bien soignés. Il nous semble que maintenant ce qu'il faut atteindre, c'est le bon marché, et sous ce point de vue il y a encore de grands progrès à faire, et ensuite l'élégance des formes. Nous citerons, parmi ceux dont nous avons remarqué les produits, M. Joanne, M. Dehennault et M. Silvant. Nous retrouverons tout à l'heure M. Joanne dans une invention qui lui est propre. M. Dehennault est le premier qui ait eu l'idée de substituer les vases en porcelaine aux formes anciennes, et fait d'une chose nécessaire un objet d'ornement pour nos salons et en rapport avec les ameublements de nos jours. Rien de gracieux, de riche et de précieux comme les deux modèles que nous reproduisons aujourd'hui, l'un en porcelaine de France, l'autre en porcelaine de Chine garnie, en bronze doré.

M. Silvant a exposé un système de lampe qui porte son nom et qui nous a frappé par sa simplicité. L'air y fait l'effet du liquide de la lampe hydrostatique; la pression exercée par l'huile qui tombe dans un réservoir inférieur sur l'air qui y est contenu réagit sur l'huile du réservoir supérieur et la force ainsi à monter et à alimenter la mèche. Ces lampes sont, du reste, garanties pendant cinq ans par l'inventeur.

Le système pour lequel M. Joanne a été breveté consiste en ce que, dans sa lampe, l'huile est élevée par la seule pesanteur d'un piston comprimant la surface; l'écoulement régulier est maintenu par l'addition d'un flotteur régulateur placé dans un réservoir île distribution interposé entre le bec et l'extrémité de la colonne comprimée. M. Joanne a ajouté, de plus, un cône métallique placé au centre de la mèche pour forcer le courant d'air à frapper plus vivement la flamme. Ce mécanisme, comme ou le voit, est excessivement simple; de plus, il est peu coûteux et d'un entretien facile; les réparations sont pour ainsi dire insignifiantes. Avant la découverte de M. Joanne, on avait en vain cherché à unir, dans ce système, la simplicité à la solidité et à l'économie; toutes les tentatives avaient échoué, aussi l'inventeur est-il à se défendre contre de nombreux contrefacteurs pendant presque toute la durée de ses brevets. Ce n'est qu'aujourd'hui que son invention est dans le domaine public qu'il lui est donné de respirer et de jouir tranquillement du fruit de ses travaux.

M. Joanne a encore imaginé une lampe à gaz pour la combustion de l'hydrogène liquide. Ses lampes méritent à tous égards d'attirer l'attention; il a innové encore de ce côté. Avant lui, pour éteindre la lampe à gaz, on était obligé d'ôter le verre, de souffler et de mettre un éteignoir sur la capsule à gaz; il a introduit dans ces lampes un bec éteignoir qu'il suffit de tourner pour intercepter immédiatement le passage du gaz. De plus, il fait brûler le gaz hydrogène comme l'huile dans une mèche circulaire à courant d'air. Nous aurons occasion de revenir plus tard sur l'avenir de l'hydrogène liquide et sur la place qu'il doit occuper dans les produits de consommation usuelle, surtout entre les mains d'hommes intelligents et inventifs comme ceux dont nous venons de parler.

Les curieux s'arrêtent à l'exposition devant les énormes appareils de M. François jeune, les phares catadioptriques et les lentilles colossales qu'a exposées cet habile fabricant. Peut-être devrions-nous renvoyer ce que nous avons à dire des phares à un article plus spécial; cependant comme la puissance des phares et leurs effets viennent autant de l'intensité de la lumière placée au foyer que des propriétés des verres qui l'entourent, nous donnerons ici un aperçu historique sur cette admirable invention.

Les principes sur lesquels repose la construction des phares sont dus à un savant français, Augustin Fresnel. Un des grands dangers de la navigation est l'approche, des côtes pendant la nuit. On conçoit donc de quelle importance il est que les côtes soient éclairées, que les feux soient visibles de loin et reconnaissables les uns des autres par des signes distinctifs.

Les Romains, qui avaient élevé des tours d'une grande hauteur dans ce but, allumaient simplement des feux de bois qu'on entretenait toute la nuit; mais si la hauteur de ces tours permettait de voir de loin les feux allumés au sommet, le peu d'intensité de la flamme, la diffusion des rayons, qui ne pouvaient percer les couches épaisses de l'atmosphère, en restreignaient l'utilité à une zone peu étendue autour de chaque phare.

En principe un feu isolé envoie des rayons vers tous les points de l'atmosphère: beaucoup d'entre eux sont donc perdus, et ceux qui arrivent au navigateur sont tellement faibles qu'ils ne peuvent prévenir la plupart des dangers auxquels il est exposé près des côtes. Détruire cet éparpillement fâcheux de rayons, et profiter de toute la lumière de la lampe, tel était le double problème qu'on avait à résoudre pour étendre la portée des phares.

On a augmenté d'abord l'intensité du feu en se servant des lampes d'Argand. Puis on a trouvé la solution du problème en employant des miroirs métalliques profonds, connus sous le nom de miroirs paraboliques. Une lampe placée au foyer d'un tel miroir envoie sur la surface du miroir tous ses rayons, qui, par réflexion, sont ramenés à une direction commune. L'inconvénient est que le faisceau ainsi réfléchi n'a que la largeur du miroir, et il faudrait pour éclairer tous les points de l'horizon beaucoup de miroirs diversement orientés.

Le même effet serait obtenu par l'interposition d'une masse de verre, en forme de lentille entre la lumière et le navigateur. Cet essai, fait d'abord par les Anglais, ne réussit pas, jusqu'à ce que notre compatriote, Augustin Fresnel, appliquant à la construction des phares les nouvelles lois de la lumière qu'il venait de découvrir, reprit la question où l'avaient laissée les Anglais. Il vit qu'on ne rendrait les phares lenticulaires supérieurs aux phares à réflecteurs métalliques, qu'en augmentant considérablement l'intensité de la flamme éclairante et en donnant aux lentilles d'énormes dimensions, qu'on demanderait en vain à la fabrication ordinaire. Alors il composa ses lentilles de petites pièces calculées suivant les lois de l'optique et imagina de plus toutes les méthodes pour construire avec exactitude et économie les lentilles à échelons.

Enfin il inventa une lampe à plusieurs mèches concentriques dont l'éclat égalait vingt-cinq fois celui des meilleures lampes à double courant d'air. Chaque lentille envoie à l'horizon une lumière équivalente à celle de trois à quatre mille lampes à double courant d'air réunies. De plus, pour rendre ces phares parfaitement distincts les uns des autres, on imagina de leur donner un mouvement de rotation de manière à ce qu'ils produisent des éclipses intermittentes et dont les intervalles plus ou moins sépares suffisent au navigateur pour lui indiquer à quel phare et à quelle côte il a affaire.

Les lampes mécaniques des phares lenticulaires, de premier, deuxième et troisième ordre, ont été exécutées avec beaucoup de succès par MM. Wagner et Lepaute. Depuis, d'antres fabricants ont été appelés à fournir des lampes pour des appareils de moindre puissance. Les machines de rotation, qui exigent la même perfection que les horloges, sont dues aux artistes que nous venons de nommer.

Tel est le résumé succinct de l'une des plus admirables inventions de l'esprit humain, dont l'honneur revient tout entier à un Français, et telle que l'humanité n'aura jamais à en gémir.

Nous ne pouvons aujourd'hui donner sur la fabrication du gaz des détails que, d'ailleurs, les lecteurs de l'Illustration ont déjà eus dans un précédent numéro. Nous nous bornons à leur donner le dessin d'un admirable lustre commandé par la reine d'Angleterre à la maison Lacarrière, dont la renommée est européenne. Le lustre, en bronze doré, est destiné au théâtre royal, et soutient dignement la réputation des produits de notre compatriote.

Nous donnons également le dessin d'une garniture de cheminée n bronze doré, dont l'idée est des plus originales, et l'exécution excessivement satisfaisante. L'artiste, M. Rodel, lui a donné le nom de pendule-candélabre. Les candélabres placés aux deux côtés de la cheminée soutiennent, en se rejoignant, une pendule, qui se trouve ainsi suspendue, et n'intercepte pas le coup d'œil que toute dame est forcée de donner de temps en temps à sa toilette. Un autre avantage est d'obtenir un grand effet de lumière par la répétition des bougies dans la glace; de plus, dans un salon dont le milieu est séparé par une glace sans tain, l'heure est indiquée des deux côtés, les bougies éclairent les deux pièces, et, cependant, rien n'intercepte la vie d'un salon à l'autre. C'est une pièce élégante, et qui fera bientôt partie obligée de tous les ameublements de luxe.

--Dans les précédentes expositions, on a remarqué des bas-reliefs, des rondes-bosses, des ornements de tous genres, fabriqués en carton-pierre: la décoration des appartements a surtout gagné en élégance par l'emploi de ce nouveau plastique, qui, par son prix, est à la portée des fortunes modestes. Aujourd'hui, nous avons à enregistrer l'apparition d'un nouveau produit, qui ne le cède en rien, pour la malléabilité, la netteté des contours, la solidité et la durée, à son prédécesseur, et qui a sur lui l'avantage de la légèreté et du bon marché. Nous voulons parler du chanvre imperméable, dû à M. Marsuzi de Aguirre.

Nous ne pouvons donner de détails sur la manière dont se fabrique ce chanvre imperméable. Nous dirons seulement que les produits que nous en avons vus sont éminemment remarquables, comme nos lecteurs peuvent en juger par le bas-relief que nous mettons sous leurs yeux. Nous ajouterons que si, dans les petits détails, ou peut en obtenir toute la finesse et le fini de la fonte ou du bronze ciselé, il se plie également aux grands ornements d'architecture, comme le prouvent les importante travaux de décoration de l'intérieur et de l'extérieur des salles de l'exposition, dont les corniches, les chapiteaux et les moulures sont en chanvre imperméable. C'est une industrie éminemment française, qui occupe en ce moment 150 ouvriers, absorbe pour 150,000 fr. de matières premières provenant toutes du sol fiançais, et donne lieu à une fabrication dont l'importance n'est pas moins de 500,000 fr. par an. Une partie des produits est consommée en France: en 1843, l'étranger en a acheté pour 120,000 francs. Nous ne pouvons que désirer les progrès de cette industrie, qui est si bien en rapport avec les légères constructions que ce temps-ci, les modiques fortunes et les appartements exigus. Tout ce qu'on peut craindre, c'est qu'un goût sévère ne préside pas au choix des modèles. Nous disons cela comme avertissement et non comme reproche, car nous n'avons rien remarqué de choquant, comme goût, dans les produits exposés cette année. C'est que rien ne doit être plus épuré que ce qui est destiné aux masses, dont les premières impressions sont vives et presque toujours ineffaçables.

Congélateur, glacière des familles.--Réjouissez-vous, vous qui vivez, dans les climats chauds, sous les rayons brûlants du soleil, ou qui, par raison d'économie, répugnez à entrer chez Torloni dans les jours de canicule. Pleurez, glaciers infortunés dont l'art n'est plus un secret, et qui ne pourrez plus nous vendre 25 centimes ce que nous obtenons aussi bien que vous pour 5 centimes; et vous, Dame-Blanche et Reine-de-Castille, faites trêve à vos trop longues querelles; cessez de vous agrandir et d'étaler ces énormes corbeilles d'ananas, ces cristaux, ces porcelaines où l'or s'allie aux dessins les plus gracieux; réunissez-vous contre l'ennemi commun qui vient bouleverser les existences acquises et vos guerres intestines; conspirez contre le congélateur, glacière des familles, appareil pour faire de la glace en toutes saisons et par toutes les températures.

L'utilité de la glace est incontestable, et rien n'approche de la sensation délicieuse qu'elle procure pendant les grandes chaleurs: aussi avons-nous lu, je ne sais où, que Napoléon lui-même, brûlé sur son rocher désert, éprouva une joie d'enfant en recevant d'Europe un appareil pour faire de la glace. On sait qu'au moyen de la combinaison de différents sels, on peut obtenir un refroidissement notable, et arriver à plusieurs degrés au-dessous de zéro. C'est sur la propriété de ces mélanges qu'est fondée la construction de la glacière des familles. Elle se compose de plusieurs cylindres concentriques, qui renferment entre leurs parois le mélange et les matières à glacer. La première enveloppe comprend une substance non conductrice du calorique; la seconde, de l'eau à glacer; la troisième, le mélange, et la quatrième, qu'on nomme sarbotière, les sorbets, fromages, glaces aux fruits, à la crème ou au sirop.

Les mélanges réfrigérants sont de deux espèces: le premier se compose de trois parties de sulfate de soude et deux parties d'acide muriatique; l'autre, d'une partie de nitrate d'ammoniac et d'une partie d'eau. Ce dernier opère moins vite; mais il présente l'avantage de pouvoir servir continuellement et au moyen d'une simple évaporation de l'eau qui a dissous le sel d'ammoniac.

Au-dessous des tubes, ou cylindres que nous venons d'indiquer, est un autre vase cylindrique qui sert de récipient aux matières réfrigérantes. Au bas de la partie supérieure de l'appareil est un robinet qui sert à écouler l'eau suffisamment glacée.

Et maintenait! il ne nous reste plus, ami lecteur, qu'à vous engager à faire l'essai de ce meuble indispensable, et nous sommes convaincu que vous ne voudrez plus prendre d'autres glaces que celles faites par vos propres mains.

Académie des Sciences.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PENDANT LE DERNIER

TRIMESTRE DE 1843 ET LE

PREMIER TRIMESTRE DE 1844.

(Voir t. I, p. 217, 231, 238; t. II, p. 182, 198, 316 et 394; t. III, p. 25, 58, 134, 150, et 218.)

VII--Sciences médicales. (Suite et fin.)

M. Léon Dufour a répété ses dissections d'abeilles pour s'assurer de nouveau si les organes sécréteurs de la cire, décrits par Huber, existaient réellement. L'opinion de M. Milne Edwards, qui se rapprochait de celle d'Huber, est le motif qui a déterminé M. Dufour à faire de nouvelles recherches. Cette fois-ci comme la première, il n'a trouvé ni glandes intérieures pour sécréter la cire, ni poches extérieures pour la recevoir élaborée, ni communication d'aucune espèce entre la cavité de l'abdomen où la cire est ingurgitée, et les intervalles des anneaux où on la trouve en lamelles. En conséquence il croit devoir s'en tenir à l'opinion de Réaumur, que l'abeille avale la cire brute, la vomit après qu'elle s'est épurée dans ses organes digestifs, et la place entre les anneaux de son abdomen, où elle se moule en lamelles pour être ensuite employée à la construction des alvéoles.

M. Milne Edwards, qui n'est point convaincu par les observations anatomiques de M. Dufour, donnera bientôt sans doute le résultat des recherches et les dessins qu'il a promis d'exécuter dès que les beaux jours seraient venus.

On doit à MM. Baudrimont et Martin-Saint-Ange un mémoire, fruit de longues et patientes recherches, sur les phénomènes de l'incubation des œufs des gallinacés. Il résulté du travail de ces observateurs que l'oxygène est indispensable à l'évolution organique de l'embryon; que les œufs, pendant l'incubation, perdent une partie de leur eau et brûlent du carbone et de l'hydrogène. C'est une sorte de respiration qui s'opère. Les auteurs s'occupent en ce moment d'étudier le rôle que peut jouer l'azote pendant l'incubation.

Une note de MM. Gruby et Delafond contient des détails fort curieux sur le développement d'animalcules nombreux dans l'estomac et l'intestin des animaux herbivores et carnivores pendant la digestion. C'est surtout chez les herbivores que ces animalcules se développent en grand nombre.

M. Roger a fait sur la température des enfants, à l'état physiologique et pathologique, des recherches expérimentales, il a trouvé dans la marche du thermomètre des indications pour le diagnostic de certaines maladies, et principalement pour l'œdème des nouveau-nés.

M. Persoz a fait, sur l'engrais des oies par le maïs, des expériences d'où il résulte que:

1° L'oie, en s'engraissant, ne s'assimile pas seulement la graisse contenue dans le mais, mais qu'elle en forme elle-même une certaine quantité aux dépens de l'amidon et du sucre de maïs, et peut-être aussi à l'aide de sa propre substance, puisque la quantité de graisse formée en elle est ordinairement plus du double de celle qui se trouvait dans le maïs;

2º qu'après avoir été engraissée, une oie contient une quantité de graisse supérieure à l'augmentation de poids qu'elle a subie;

3º Que, durant l'engrais, le sang des oies change de composition, qu'il devient riche en graisse, et que l'albumine en disparaît ou s'y modifie;

4º Qu'enfin il semble exister une certaine relation entre le développement du foie et la quantité de graisse produite.

Nous rendrons compte du rapport de la commission nommée pour l'examen de ce mémoire.

L'Académie a reçu de M. Vrolik un extrait du rapport de la première classe de l'Institut royal des Pays-Bas sur les qualités nutritives de la gélatine. Il résulte des expériences faites par les savants hollandais que la gélatine ne nourrit pas, et que, donnée isolément comme aliment, elle fait naître un dégoût insurmontable.

M. d'Arcet, dans la séance suivante, a protesté contre les conclusions de ce rapport, et, sans entrer dans la discussion des faits d'observation, il s'est appuyé sur l'opinion du professeur Bergsma, dont l'autorité aurait été invoquée à tort contre la gélatine; M. Bergsma est un zélé défenseur de cette substance, qu'il croit alimentaire.

L'espace ne nous permet pas d'analyser un mémoire de MM. Prévost et Lebert intitulé: De la formation des organes et de la circulation du sang dans les vertébrés; et un autre mémoire de M. Hébert sur la tuberculisation.

Médecine.--M. Pariset a fait un rapport des plus favorables sur un mémoire relatif à une méthode d'éducation appropriée aux jeunes idiots, par M. Séguin, instituteur des idiots à Bicêtre. Nous parlerons des résultats admirables auxquels est arrivé M. Séguin, dans une notice sur les aliénés, que l'Illustration publiera incessamment.

M. Flourens, en présentant, au nom de MM. Baillarger, Cerise et Longet, les deux premiers volumes des Annales médico-psychologiques, donne des détails sur le but de ce journal, rédigé par des hommes dont le nom est une garantie, et qui est destiné à solliciter les travaux et à recueillir les documents relatifs à la science théorique et pratique des rapports du physique et du moral, et en particulier à la pathologie mentale.

Médecine légale.--MM. Flandin et Danger, poursuivant leurs travaux de toxicologie, ont présenté à l'Académie un mémoire sur l'empoisonnement par le plomb, suivi de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons.

Chirurgie.--M. Scoutetten a lu un mémoire sur la trachéotomie dans la période extrême du croup. Le travail a pour base une observation personnelle à l'auteur et qu'il a recueillie dans sa famille. Sa fille, âgée de cinq semaines, avait été atteinte du croup, et toutes les ressources de la médecine étaient épuisées, sauf une; l'ouverture de la trachée-artère. Des confrères de l'auteur, appelés en consultation par lui, déclarèrent même cette opération inutile, et s'avouèrent d'ailleurs inhabiles à la pratiquer. Alors, placé dans l'alternative d'agir lui-même ou de voir périr son enfant sous ses yeux, le père s'arma courageusement du bistouri. Après bien des accidents redoutables qui vinrent entraver l'opération, la trachée fut ouverte, et l'asphyxie arrêtée dans sa marche. Les premiers jours après l'opération furent difficiles à passer, cependant le dixième jour on put enlever définitivement la canule; la plaie marcha rapidement vers la cicatrisation, et l'enfant, âgée maintenant de quatre ans et demi, jouit d'une santé parfaite.

Cette observation intéressante serait une nouvelle preuve, s'il en était besoin, que c'est à un état spasmodique de la glotte, et non à l'occlusion par les fausses membranes, qu'est due l'asphyxie dans le croup. En effet, si les fausses membranes suffisaient pour amener l'asphyxie, ce dénouement funeste ne pourrait être prévenu par une ouverture pratiquée au-dessous du larynx, dans un point où les fausses membranes se produisent comme dans le larynx même.

M. Magne, dans un mémoire présenté à l'Académie, a développé et confirmé une idée ingénieuse de feu le professeur Samson sur le moyen de diagnostiquer entre elles, dès leur début, certaines maladies de l'organe de la vue, d'après l'absence d'une ou de plusieurs des trois images qui se peignent dans l'œil quand on présente devant la pupille une bougie allumée.

M. Sédillot, professeur à Strasbourg, envoie une note sur un nouveau procédé opératoire employé par lui pour l'ablation d'un cancer de la base de la langue. Dans le but d'éviter les inconvénients graves qui résultent des deux méthodes en usage, en opérant par la bouche ou par l'intervalle maxillohyoidien, M. Sédillot a séparé par un trait de sure les deux moitiés de la mâchoire intérieure vers la ligne médiane, et, par leur écartement, il s'est ménage un espace de 10 centimètres de large, sans intéresser aucun organe important. L'opération a été prompte, bien supportée, et neuf jours après la malade allait fort bien.

M. Feldmann, de Munich, a envoyé un nouveau mémoire sur la kératoplastie, c'est-à-dire le remplacement de la cornée devenue opaque par une cornée prise sur un autre individu.

Ses opérations, faites sur des lapins et sur des chats, ont fort bien réussi; espérons qu'on pourra quelque jour en faire l'application à l'homme.

M. Leroy d'Étiolles a lu un mémoire sur l'évacuation artificielle des débris de calculs urinaires sur leur pulvérisation; c'est au moyen d'instruments nouveaux et de son invention qu'il obtient ces résultats.

Dans la séance du 26 février, l'Académie a décerné les prix de médecine et de chirurgie pour l'année 1842 à MM. Stromeyer, Dieffenbach, Bourgery et Jacob, Thibert, Longet, Valleix, Amussat, Serrurier et Rousseau, Philippe Boyer.

Enfin, dans la séance du 18 mars, l'Académie a nommé membre correspondant pour la section de médecine et de chirurgie M. Brodie, en remplacement d'Ashley Cooper, et dans la section d'anatomie et de zoologie, M. Ch. Buonaparte, prince de Cunino, en remplacement de Jacobson.

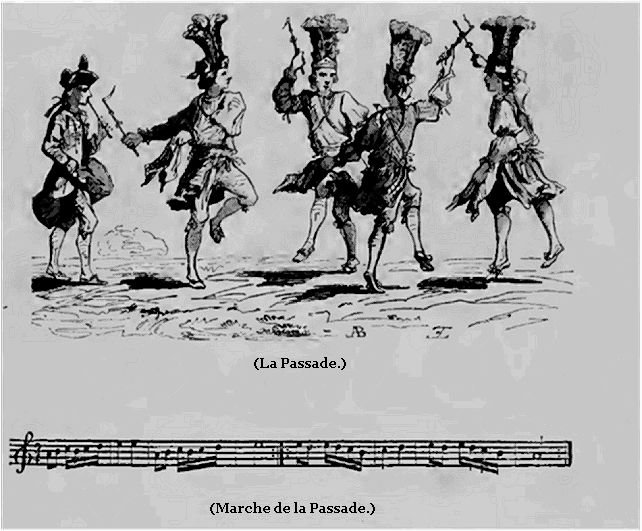

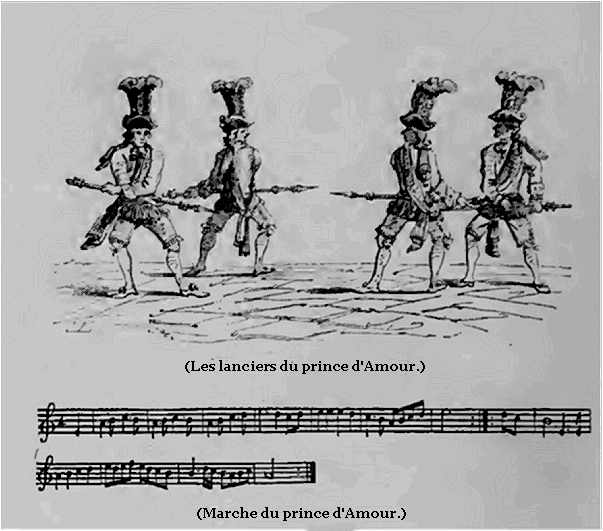

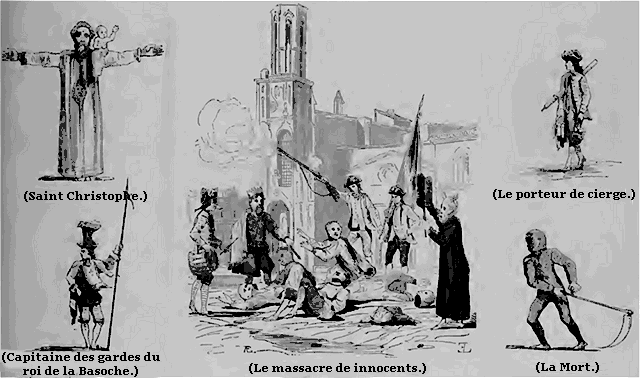

La Fête-Dieu, à Aix, et le roi René d'Anjou.